コラム「前野宏のホスピスのこころ」~第23回~

『ここで私は変えられました』

ホスピスにおいて毎週金曜日に行われている総回診で、ある患者さんからありがたいお言葉を頂きました。

80才台の男性患者Aさん。回診の時には必ず奥様も一緒にいらっしゃいます。Aさんに回診で初めてお会いした時のことをはっきりと覚えています。その日も奥様がベッドサイドに座っておられました。私はあいさつをし、いつもの通りにお体のことを伺いました。そしていかにも仲睦まじそうなご夫婦の話題になりました。そうするとAさんは次のようにおっしゃったのです。「私は妻を奴隷のように扱っていました。本当に申し訳なく思っています。」真面目にそのように切り出されたAさんの言葉に私はちょっとビックリしましたが、「そのように言うことができるAさんもご立派ですね。」と言うと、Aさんは「ここ(ホスピス)の環境や、看護師さんたちの優しさがそのようにしてくれたのです。皆さんのおかげです。」と言われました。元来、Aさんはそのような優しいお人柄であったのでしょうが、仕事が忙しすぎて、やさしさを表現することができなかったのかもしれません。「元々持っていた良さが出てきて良かった。」と奥様。ホスピスの環境やスタッフのケアを褒めて頂き、私は責任者として大変うれしく、誇りを感じたのでした。

その後、毎週私はAさんの回診に伺っているのですが、そのたびにニコニコベッドサイドで微笑んでいる奥様がいます。そして、毎回、Aさんからはお褒めの言葉が出てくるのです。ある時の回診では、その数日前に高熱が出て辛かった時に、深夜帯でTさんという看護師が対応したのですが、「Tさんが、包み込むように見守ってくれた。寄りそってくれてうれしかったです。安心できたのです。」と言われました。また、受け持ちの看護師であるIさんのことを「毎朝、「おはようございます。」と笑顔で声かけしてくれるのです。親身になって寄りそってくれる。信頼感があります。」と言ってくださいました。スタッフひとりひとりのことを褒めてくださり、また私はありがたく感じました。

柏木哲夫先生は「人は生きてきたように死んでゆく」と言っています。つまり、感謝する人生を送ってきた人は感謝しながら死んでゆくし、不平不満を言う人生を送ってきた人は不平不満を言いながら死んでゆく、という意味です。私も長くこの仕事をしてきて、柏木先生のおっしゃることは正しいと思っております。しかし、まれにAさんのような方もいらっしゃいます。Aさんは80年以上の人生の最後に変わられたのです。それは、Aさんの力に他ならないのですが、そのことに私たちのチームが少しだけ関わることができたとすれば、大変光栄なことだと思います。

ホスピスのこころ研究所 理事長 前野 宏

コラム「前野宏のホスピスのこころ」~第22回~

『こんな夜更けにアイスかよ』

30才台の男性患者さん(Aさん)のご自宅に訪問診療をしていました。

がんの終末期で、下肢麻痺があり、ベッド から離れることができない生活をされていました。痛みもつらかったのですが、医療用麻薬を何種類か注射で使用し、完全ではありませんでしたが、何とかコントロールしている状況でした。

から離れることができない生活をされていました。痛みもつらかったのですが、医療用麻薬を何種類か注射で使用し、完全ではありませんでしたが、何とかコントロールしている状況でした。

Aさんは終末期ではあったのですが、不思議と食欲は保たれていました。彼の一番の楽しみはアイスを食べることでした。「こんなことくらいしか楽しみが無いのです。」と言いながら、毎日黙々とアイスを食べるのでした。アイスの種類もいろいろで、「この辺で売っているアイスはほとんど制覇しました。」と奥さんはニコニコして言われました。

Aさんのケアは笑顔の素敵な奥さんと、ご本人のお母さんお二人でしていました。不思議とお母さんと奥さんはお顔がそっくりなのです。コロナのこともあり、マスクを付けているせいかちょっと見、奥さんもお母さんの娘さんのように見えました。このお母さんもいつもニコニコ素敵な笑顔の方でした。

患者さんが家で過ごすことは、患者さんにとっては最もリラックスでき、ちょっとしたわがままも許される最高の空間です。しかし、ご家族にとっては、ケアの期間が長くなるとどうしても疲労が蓄積してきます。

Aさんのアイス好きでちょっと困ったことは、夜にもアイスが食べたくなることでした。睡眠薬を使って寝て頂いたのですが、あまり睡眠薬を強くすると「無理矢理寝かされているような気になる。」ということで、あまり強くはできませんでした。なので、夜中起きることが多く、そのたびにAさんはアイスが食べたくなるのです。そして、そのたびに奥さんかお母さんが起きてお付き合いするのです。

私が訪問している最中に、Aさんがアイスを食べたくなったことがあります。Aさんは「失礼します。」と言って、アイス選びの儀式が始まります。奥さんがトレイに5本くらいアイスを持ってきます。全部違う種類です。その時には全部アイスキャンデータイプでした。Aさんは真剣な表情で「どれにしようかな。」とキャンデー選びにいそしみます。一度手に取ったのを戻して、別なのを取りました。そして、おいしそうにうれしそうに食べるのでした。それは見ていてとても微笑ましい光景でしたが、夜中に3回もこういうことが起こるとなると、お付き合いする方はかなり大変だなあと思いました。1ヶ月以上経過した頃から、ご家族のお顔にも疲労の色が見られましたが、お二人の顔から涼しげな笑顔が絶えたことはありませんでした。Aさんは約50日間の在宅での生活の後、ご自宅で永眠されました。

ホスピスのこころ研究所 理事長 前野 宏

コラム「前野宏のホスピスのこころ」~第21回~

『冗談で言ったことが実現しました』

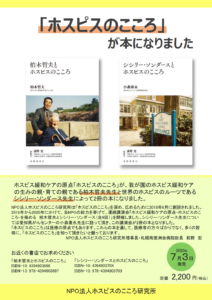

このたび当NPOが企画編集した2冊の書籍が刊行されました。このホームページでもご案内しておりますが、「柏木哲夫とホスピスのこころ」と「シシリー・ソンダースとホスピスのこころ」の2冊です。これらの本は、すでにご案内致しました当NPO主催のシリーズ講演会「ホスピス緩和ケアの原点-ホスピスのこころ-を極める 柏木哲夫とシシリー・ソンダース(全6回)」を書籍化したものです。今回はこの企画にまつわるエピソード(裏話)をお話ししましょう。

今回のシリーズ講演会は、まず私(前野)が当NPOの顧問である柏木先生に提案しました。「柏木先生が今まで講演会で語られたこと、本に書かれたことのエッセンスをまとめて3回の講演会を開いて頂きたい。ホスピスケアにおいて柏木先生が最も大切だと思われる三つのキーワードを挙げて頂き、それぞれについてお話し頂きたいと思います。」柏木先生は「それはいいですね。是非、実現しましょう。そして、できればそれを書籍化しましょう。」と二つ返事でお引き受け頂きました。大変僭越ですが、私は長年柏木先生とお付き合いさせて頂いているので、今回の企画を柏木先生が喜んで下さることは大体分かっていましたし、それは予想通りの反応だったのです。本当にありがたいことです。

それで、私は我が国のホスピス緩和ケアの歴史を創られた柏木先生がホスピス緩和ケアの原点について語って頂くので、せっかくなので、おまけに世界のホスピス緩和ケアのルーツであるシシリー・ソンダース先生にも登場頂こうと考えました。しかし、誠に残念ながらソンダース先生は2005年に天国に戻られましたので、札幌に来て語って頂くことはかないません。それで、その代わりと言ってはなんなのですが、2017年にシシリー・ソンダースの論文を訳して2冊の本を出された愛知県がんセンターの小森先生に相談してみようと考えました。私は思いつくと行動が早いので、早速小森先生のご都合を伺い、2018年8月、暑い名古屋に向かいました。小森先生は初対面の私を快くお迎え下さいました。私が今回の企画のことをお伝えすると、小森先生はすぐその場で(ほとんど考える間もなく)、「それじゃあ、柏木先生がお話になった後に私がシシリー・ソンダースのイタコとなって3回お話をしましょう。」(イタコとは死者の霊が乗り移って、死者の言葉を話す人のこと)私はまさに狐につままれた気持ちで、札幌に戻って来たのです。やや半信半疑ではありましたが、小森先生を信じて準備を進めました。そして、とうとう1年以上にわたる6回シリーズの講演会が実現したのです。

小森先生は2回目の講演会で初登場されたのですが、その冒頭に出たのがタイトルの言葉です。「私が冗談で言ったことが実現しました。」その言葉を聞いた時、私は大変面食らったのですが、初めて小森先生にお会いしてから2年が経ちますが、小森先生という方については、さらに面食らうことばかりで、ますます謎が深まっております。恐らくその謎は永遠に解けないような気がしています。

ホスピスのこころ研究所 理事長 前野 宏

コラム「前野宏のホスピスのこころ」~第20回~

『感性を磨くこと』

前回のコラムで、「感性」とは「気づき」「感動」「行動」の三つの要素があることをお話ししました。それが完 結して「感性」が「完成」するのです。それでは、どうすれば良い感性を身につけることができるのでしょうか。今日はそのことを考えてみたいと思います。

結して「感性」が「完成」するのです。それでは、どうすれば良い感性を身につけることができるのでしょうか。今日はそのことを考えてみたいと思います。

「感性」の三要素「気づき」「感動」「行動」には順番があります。全てのスタートはまず「気づくこと」です。ちょっとした患者さんの変化に気づくことから全てが始まります。しかし、気づきのセンサーは人それぞれに違います。生まれつきという部分もあるかもしれませんが、センサーが最大限機能するためには、「今、この瞬間」に集中できるということが最も大切です。ところが、「今、この瞬間」のセンサーの働きは、私たちの精神状態に大きく左右されます。そして、私たちの精神状態は過去や未来に大きく左右されます。

私たちの現在の気持ちは過去のことにとても影響を受けます。朝、出勤する前に奥さんとちょっとした口げんかをしたとします。そのいやな気持ちを引きずったまま出勤して、患者さんとお話をしていると患者さんが話していることばに集中できなかったりするかもしれません。

また、逆に私たちの現在の気持ちは将来のことにも左右されます。今日の午後、気が乗らない会議に出なければならないということがあるとすると、やはり、患者さんのことばに集中できず、ちょっとした患者さんの気持ちの変化に寄り添えないことになるかもしれません。「今、この瞬間」に集中するということは、簡単なことではありません。

私はキリスト者ですので、患者さんと話す前に、こころの中で「患者さんのことばに集中できますように。」と小さなお祈りをしてから患者さんのベッドサイドに臨むようにしています。一息深呼吸をするだけでも気持ちがリセットされて、集中できるようになります。

シシリー・ソンダース先生は「患者のケアの秘訣は、患者を好きになることだ。」と言っています。「好きになる」とは「関心を持つ」と言い換えることも出来ると思います。相手のことに関心を持つように心がけ、「今、この瞬間」に集中するように努めることが大切です。

「感性を磨く」ためのトレーニングも必要だと思います。今はやりの瞑想、黙想や「マインドフルネス」という方法もあると思いますが、純粋に好きなことに集中する。例えば、好きな音楽を一生懸命に聴く、好きな映画を集中して観るといったことも、「感性を磨く」ためのトレーニングになると思います。

ホスピスのこころ研究所 理事長 前野 宏

コラム「前野宏のホスピスのこころ」~第19回~

『感性の完成』

柏木哲夫先生は、ケアを提供する者にとって、「感性」の大切さを述べています。そして「感性の三要素」として、「気づき」、「感動」、「行動」を挙げています。

ある高齢のご婦人(Aさん)ががんの終末期で緩和ケア病棟に入院していました。かなり病状が悪化し、病棟のスタッフは、Aさんが恐らく数日でお亡くなりになるだろうと予想していました。この方には息子さんがいますが、本州在住で、おりからのコロナ禍のために、病棟は面会を基本的にお断りしていました。しかし、お看取りが近くなったので、息子さんにも来て頂きましたが、ずっと付き添って頂くことができません。なおかつ、この方はとても社会的なつながりを多く持っておられたので、本当は多くのお友達、お仲間にも会いたかったのですが、入院中はかないませんでした。

ある土曜日のお昼頃、病棟から突然私に電話がかかってきて、「先生、Aさんが退院したら診て頂きたいのですが。」とのこと。私は急なことなので、びっくりしました。話を聞くと、Aさんの退院について、Aさんを受け持っている看護師が提案したということでした。

当初、Aさんは最期まで自宅で過ごすということも考えたのでしたが、遠方の息子さんや他のご家族が家で患者さんを介護することはとても難しい状況で、残念ながら断念したのです。そしてAさんは、お家での生活が困難になった段階で、緩和ケア病棟への入院を選択したのでした。しかし受け持ち看護師は、残された時間が数日となり、短期間であれば、本州から来ている息子さんも含めて、ご家族が頑張れるのではないか。そして、多くの知人や親戚にも家であれば自由に会えるだろう。ということを考え、ご本人とご家族に提案したのです。まさかそのようなことが実現できるとは思っておられなかったご家族は、その提案を受け入れ、急遽退院の話が進みました。そして、Aさんは月曜日の午後に無事退院し、家族水入らずで過ごし、大切なお仲間や親戚にも会うことができ、水曜日の朝に愛するご家族に囲まれて、お亡くなりになったのです。

たった二日間のご自宅での生活でしたが、ご家族としてはAさんからの最期の素敵なプレゼントになったのでした。ご家族が大変喜んでおられたのは言うまでもありません。

大胆な提案をした受け持ち看護師も素晴らしかったですが、それを聞いて週末にもかかわらず、いろいろと手配し、退院を準備した病棟のスタッフ、そして、それを二つ返事で受け入れた在宅チーム、見事な連携でした。

まさに、受け持ち看護師の「気づき」に始まり、皆が「行動」した賜でした。

柏木先生は、「気づき」と「感動」だけではだめで、「行動」が伴わないと「感性」は「完成」しないと言っています。受け持ち看護師の素晴らしい感性のなせる技でした。

ホスピスのこころ研究所 理事長 前野 宏

コラム「前野宏のホスピスのこころ」~第18回~

『悲しくない自分がおかしいのでしょうか?』

「悲しくない自分がおかしいのでしょうか?」この言葉は、ご主人を自宅でケアし、お看取りされた奥様が、私が往診でかけつけた直 後に言われた一言です。その時の奥様の穏やかな微笑みがとても印象的だったのを覚えています。

後に言われた一言です。その時の奥様の穏やかな微笑みがとても印象的だったのを覚えています。

また、先日お母様をご自宅でお看取りされた娘さんがご挨拶に私たちのクリニックにお越しになった際にも、全く同じようなことをおっしゃっていました。

愛するご家族をお家でお看取りされた方が、どうしてこのようなことを言われるのでしょうか。一般市民の方は、愛するご家族が亡くなった時には、きっとものすごく悲しいはずだと思っているでしょう。恐らく、テレビドラマなどで患者さんが亡くなる時に、ご家族がワッと泣きながら遺体にすがりつくようなシーンを思い描いておられるのだと思います。実際、病院でのお看取りの際はそのようなことも多く見られます。私自身も、父が大学病院で亡くなった時には号泣したことを覚えています。

しかし、ご自宅で患者さんをお看取りした直後のご家族は、悲しいながらも患者さんの希望を叶えることができた達成感と満足感が強く、強い悲しみを表すことは必ずしも多くはありません。

ご家族にとっては、終末期の患者さんをお家でケアし、お看取りするということは、大変な苦労を伴います。肉体的にも精神的にも大きな負担がかかります。そもそもほとんどのご家族は以前にそのような経験をしたことがありません。初めての体験なのです。ですから、在宅緩和ケアを開始する時点で、患者さんをお家で最期まで、つまり亡くなるまで看ることを決めておられるご家族は多くはありません。「本人が望むなら家で看取って上げたい。」と思ってはいるが、実際問題とても自信が無くて、「最期はやっぱり病院に入院してもらおうかな。」と思っておられるご家族が多いのです。

しかし、多くの不安を抱えながらも、訪問看護師の温かい、励ましとサポートを受けながらケアを続けてゆくと、やはり患者さんは自宅が良いので入院したいとは言いません。そして、ご家族にとっても段々ケアにも慣れてくるし、患者さんが入院して病院に通うよりも、家にいてくれた方がむしろ安心だと思うようになります。そして、患者さんにとって一番良いことをしているのだという気持ちが何よりの支えになります。

ご家族がお看取りの経験が無いことの不安に対しては、患者さんの病気が進んで、残された時間がそろそろ1週間以内かなというようなタイミングを見計らって、訪問看護師がご家族にお看取りの説明をします。パンフレットを用いて、今後患者さんに起こる変化、そしてその際にご家族に行って欲しい行動を説明します。この時点でご家族は患者さんを家でお看取りする覚悟をし、日々起こってくる患者さんの変化に対応することができるのです。

お家で愛する人をお看取りしたご家族の表情は、時にすがすがしくさえあります。

ホスピスのこころ研究所 理事長 前野 宏

コラム「前野宏のホスピスのこころ」~第17回~

『壁一面の写真』

在宅医療では病院の医療では決して分からない患者さんのことを知ることができます。特に終末期の患者さんの場合、私たちが患者さんのご自宅に伺うことにより、患者さんが何を大切にし、どのような家族と一緒に暮らしているのか、そして患者さんがことのほか愛するペットのことなんかがよく分かります。お家にはその方の人生そのものがあるのです。終末期医療においては、患者さんの医学的情報以上に、患者さんの人となり、死生観、家族のこと等を知ることの方が重要になることが多いので、まさに在宅医療はそういう意味で理想的なのです。

ある終末期の高齢のご婦人のご自宅に伺った時に、びっくりしたのは、居間の壁一面にびっしりと写真が貼られていたことです。ご本人がお仲間と旅行に行った時の写真もありましたが、大部分はご家族のものでした。長女さんや孫娘さんの結婚式の写真。お孫さんが小さな時の写真。すでにセピア色になっているものもあり、時間の経過を感じさせます。いかにその方がご家族との時間を大切にしてこられたのか一目瞭然です。そしてそれらの写真を見せて頂くと、自然にその当時のことが話題になります。そのお話しを通して、その方の人生を知ることになります。

ある70才台の男性の寝室に入ると、壁一面に大谷翔平の写真が飾られていました。大谷君が日本ハム時代の写真ばかりでなく、大リーグに移籍し、エンゼルスで活躍してからのものもありました。今もファンとして応援しているようです。年齢を重ね、社会的には十分に実績がある方が、まるで少年のような純真な面を持っておられることを知ることは、新鮮な驚きです。そういったことは、病院の病室ではなかなか知ることはできません。

患者さんがそのお家に長く住んでおられるほど、その方の人生そのものを感じ取ることができます。柱に刻まれた子供の成長のたびに刻まれたであろう身長を計った時の傷跡は、家族がそこで過ごしてきた歴史を伝えます。

ご自分が描かれた絵をたくさん貼っているお家。お花がいっぱい飾られているお家。旅先で買ったペナント(皆さん分かりますか?)が壁一面に貼られているお家。ご自分が登った世界中の山の写真が飾られているお家。自然にそこから話題が始まり、その方の生きてきた歴史が語られます。定年の時に会社から頂いた表彰状を居間の一番目立つところに掲げているお家では、その方が仕事に誇りを感じておられたことが自然に物語られます。

ご自宅に伺うと、患者さんに問診で一生懸命に質問をしなくても、自ずとその方の生きてきた人生を知ることができるのです。

ホスピスのこころ研究所 理事長 前野 宏

コラム「前野宏のホスピスのこころ」~第16回~

『グリコのおまけ』

在宅医療では病院の医療では経験できない思わぬプレゼントを頂くことがあります。

ある終末期の女性患者さんの孫娘さんはピアノの先生でした。私が大のクラシックファンであることを知った彼女は、ある訪問診療の際、診察が終わってから、「先生、もう診察終わりました?」と言われました。私が「はい。」と言うと、彼女は「それでは、ちょっとだけお時間を下さい。」と言って、患者さんのベッドがある居間の隣のお部屋にある、かなり年季の入ったアップライトピアノを弾き始めました。患者さんとその娘さん(お孫さんのお母様)と私はしばしの間、突如実現したホームコンサートを堪能したのでした。

演奏が終わり、お孫さんは「感謝を表したくて。私にできるのはこんなことくらいですから。」と言われました。私は、「私にとっては最高のプレゼントです。まるで「グリコのおまけ(ちょっと失礼な表現だったかもしれませんが)」ですね。」と言いました。お孫さんは「グリコのおまけ」のネーミングがえらく気に入ったようで、これ以降、訪問診療のたびに「先生、今日も「グリコのおまけ」用意しました。」と言って、1曲プレゼントしてくださいました。私も(まさに)味を占めて、毎回のこの患者さんの訪問診療が「グリコのおまけ」のためにとても楽しみになったのです。

ちなみにどんな曲を弾いてくださったのかお教えしましょう。

「グノーのアベマリア」「愛の賛歌」「モーツアルトのピアノソナタ」「「キャッツ」から「メモリー」」「ショパンの「ノクターン」」そして、患者さんがお亡くなりになった後、「カッチーニのアベマリア」

お孫さんは、「アベマリアで始まり、アベマリアで終わりました。」と言われました。どの曲も思い出深いのですが、患者さんが亡くなる3日前に弾いてくださったショパンのノクターンは特に思い出に残っています。その日は、患者さんの意識がかなり低下していました。それでも彼女はお孫さんの演奏をしっかりと聴くことができたのです。その演奏はお孫さんにとって、もうすぐ地上での永遠のお別れになるであろう、愛するおばあさまに対する鎮魂の気持ちが込められた実に感動的なものでした。

私にとって、この患者さんと関わらせて頂いた1ヶ月間の忘れられない思い出として、「グリコのおまけ」は一生の宝物になりました。こういった思わぬプレゼントを頂くことができるのも在宅医療の醍醐味なのです。

ホスピスのこころ研究所 理事長 前野 宏

コラム「前野宏のホスピスのこころ」~第15回~

がんの終末期でご自宅で過ごされていた90才台の女性患者Aさんに、ある日の訪問診療の際に言われた言葉です。Aさんはいつも穏やかな微笑を浮かべている素敵なご婦人でした。ベッドサイドに置いてあったポータブルトイレを最後まで使わなかったという何か静かで強いプライドをお持ちの方でもありました。上記の言葉はいつもの訪問診療に伺った時に、Aさんが何気なく言われたのでした。我々終末期医療に携わる医師にとってこれ以上にうれしい言葉はありません。

医師の一般的な役割は病気を見つけ(診断)、病気を治し(治療)、もしも病気が治らない状況でもできるだけ長く生きるようにすること(延命)です。しかし、私のように終末期の患者さんに関わっている医師はこれらをしません。もしも若干はするとしても積極的には行いません。なぜなら、私たちは人が尊厳を持って、その人らしく終末期を過ごし、亡くなるということは自然なことであり、大切なことであるという信念を持って仕事をしているからです。

ただ、私たちは急性期医療に携わっている医師達のように、患者さんの病気が治った時や患者さんが良くなって退院した時に、「先生のお陰で助かりました。」というような言葉によって感謝されることはありません。私たちが関わる患者さんのほとんどは亡くなられます。つまり、私たちの医療技術が患者さんやご家族から褒められることはほとんど無いのです。

しかし、Aさんのようなことを言って頂くことがごくたまにあります。そしてそのような瞬間は、全くこちらが思いもよらない時に、ふっとやってくるのです。言われた方は突然の事なので、ちょっと驚き、そしてちょっと照れくさく、そしてじわっと喜びがやってきます。そんな時、「そんなことを言ってくださるのはAさんだけです。私もAさんにお会いできることがいつも楽しみですよ。」という感謝の言葉が自然と口を出ます。

「先生の顔を見ると元気が出ます。」という言葉は私の医師としての医療技術が褒められたのではありません。私という人間存在自身が患者さんにとって安心の元になっていることであり、なんとも光栄でありがたいことなのです。しかし、このような言葉はこちらが計画して、努力して頂けるわけでもありません。何か一生懸命、まじめに医療をしていたら、ある日突然、神様からのご褒美のように与えられるような気がします。

私たち患者さんの終末期に携わる医療者は、このような宝物のような一瞬を頂くと、もうこの仕事から足を洗うことはできなくなるのです。

ホスピスのこころ研究所 理事長 前野 宏

コラム「前野宏のホスピスのこころ」~第14回~

『産んでくれたことに感謝しています』

Aさんは、70才代女性で、がんの終末期になり娘(次女)宅で過ごしていま したが、病状が悪化し、最終段階にさしかかっていました。私はその日も訪問診療を終え、帰ろうとすると玄関先で、次女さんが、「ちょっとお話しがあるのですが。」と話し始められました。「私はこのまま最後まで家で母を看ようと思っているのですが、姉や夫の両親が、『あなたはもう十分にしたのだから、もう入院させた方が良い。』と言うんです。」私は彼女の口調から、これはただならぬお話しだなと思いました。

したが、病状が悪化し、最終段階にさしかかっていました。私はその日も訪問診療を終え、帰ろうとすると玄関先で、次女さんが、「ちょっとお話しがあるのですが。」と話し始められました。「私はこのまま最後まで家で母を看ようと思っているのですが、姉や夫の両親が、『あなたはもう十分にしたのだから、もう入院させた方が良い。』と言うんです。」私は彼女の口調から、これはただならぬお話しだなと思いました。

「実は、私は親からDVを受けていたんです。私の父は私が小さい時に家を出て行ってしまいました。その後、別の男性が母と暮らし始めたのです。私が小学校の頃のことです。その人は私にひどい暴力も振るいましたし、私がお風呂に入っているところに入ってきたり、部屋に勝手に入ってきたりしました。とても怖い思いをしました。でも母は私を助けてくれませんでした。むしろ、「あんたが悪い。」とまで言われました。私が勤め始めた頃には、私の給料を勝手に持っていたりされました。私はいやになって、家を飛び出たのです。」何気なく聞き始めた次女さんの話の内容があまりにもすさまじかったので、私は唖然としてしまいました。

Aさんは北海道の地方都市で一人暮らしをしていたのですが、認知症の症状が出てきたので、札幌で結婚して暮らしていた次女さんが引き取ったのだそうです。Aさんは次女さんのお宅でも結構わがままに振る舞っていたのだそうです。そしてAさんはがんを患い、終末期を迎えようとしている状況で私たちが在宅緩和ケアのために依頼されたのです。

幼い時に親としてはあるまじき振る舞いをした母親に対して、姉や夫の両親が「あなたはAさんには十分にしたのだから、もう入院させなさい。」という気持ちは良く理解できました。しかし、次女さんは話を続けました。「私はここまでやってきて、ここで母を入院させてしまったら、一生後悔すると思います。私は母を恨んでいません。私は今夫と幸せに暮らしています。母が私を産んでくれたことに感謝しています。そうでなければ、私は彼と出会うことがありませんでしたから。」と彼女は穏やかな微笑みを浮かべながら話されました。私は彼女のことばに、ただただ圧倒され、私の目には涙が溢れていました。それから3日後に、Aさんは次女さんのお宅で息を引き取られました。次女さんご夫婦がしっかりとお看取りをされました。とても穏やかな最期であったようです。そして、次女さんからも大きな仕事をやり遂げた満足感と安心感が感じられました。その傍らにはご主人が優しく寄り添っておられました。

ホスピスのこころ研究所 理事長 前野 宏